2021年7月 2日 (金)

見合う授業Part3

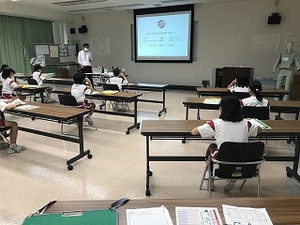

7月2日(金)2時間目に見合う授業の3回目を行いました。今日は、5年生の算数「合同な図形」の授業を参観しました。大型モニターに映し出された3辺が5㎝、7㎝、8㎝の三角形と合同な三角形を各自が書いてみることから始まりました。どの児童も、コンパスで5㎝と7㎝の長さをとり、交わった点を頂点Aとして上手に三角形を書いていました。

めあては、「頂点Aを見つけるにはどの辺、どの角が分かればよいか」を考えることでした。3つの辺の長さが決まれば頂点Aは決まるということは全員で確認しましたが、本時は、それ以外に頂点Aが決まる別のアイディアを個人やグループで考えることが授業のねらいでした。

子どもたちは、自身で考えたアイディアを言葉で友達に説明しながら、グループ内で共有しました。

最後は、グループでまとめたアイディアを黒板に貼りながら仲間分けをしました。今日の学習は、今後、三角形の合同条件へとつながっていきます。

今日の授業では、個人で考える時間、グループで考える時間、全体で考える時間と、考える場面がたくさんあり、考えることを楽しんでいる児童の姿が印象的でした。

2021年7月 1日 (木)

6年生租税教室

7月1日(木)、今日から7月です。1学期も残すところ14日となりました。

さて、今日の3時間目、6年生の租税教室を行いました。6年生は、5月末ごろに社会科で「税の働き」について学習しました。税金が、私たちの生活や社会を支える大切なものだということはこれまでに学習しましたが、今日は、税金の働きをさらにくわしく理解するための租税教室です。

三国税務署から2名の職員の方にお越しいただき、税金が使われているものや税金の必要性についてお話をお聴きしました。

日本には約50種類の税金があるそうです。子どもたちからは、消費税、所得税、住民税、酒税などが出てきました。今回は、100円の物を購入したときにかかる10円の消費税を例にとり、消費税の使われ方の流れを細かく教えていただきました。

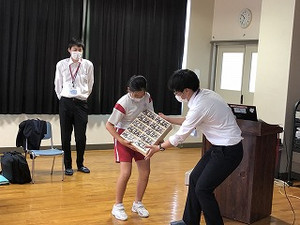

小学生一人あたり、毎月教育費として使用される税金は約7万円だそうです。驚いたのは、小学校に入学してから卒業するまでの6年間で1クラスあたり、約1億円の税金が使われていることでした。実際に1億円がどれくらいの重さかを確かめるために、見本のお札の束も持ってきてくださいました。5人の児童が持ってみましたが、想像以上に重くみんな驚いていました。1億円は、約10㎏の重さがあるそうです。

税に関するDVDを視聴したあとは、○×クイズでした。日本では10%の消費税が、ハンガリーでは27%であること、宝くじで3億円当選しても税金はかからないこと、オリンピックでメダル獲得の際の報奨金にも税金はかからないことなどを、クイズ形式で楽しく学びました。

今回の租税教室では、税金は私たちが健康で豊かなくらしを送るための「会費」のようなものであり、ないと困るものだということを学ぶことができました。

2021年6月30日 (水)

授業参観2日目

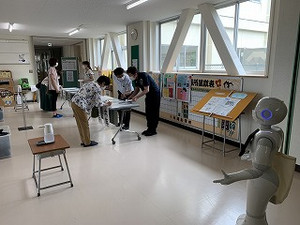

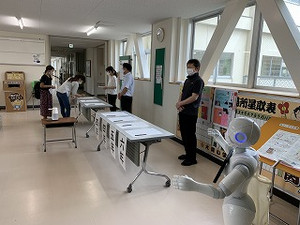

6月30日(水)、授業参観の二日目でした。今日は、大味上、大味中、大味下、大味春日、新大味、花のまちの保護者の皆様にお越しいただきました。昨日に引き続き、大関Pepperも大活躍です。

各クラスの授業の様子をご紹介します。

【1年生 国語「おおきなかぶ」】

登場人物の気持ちを考え、ワークシートに記入した後、全員が発表しました。

【2年生 算数「100をこえる数 たし算とひき算」】

80+40などの計算のしかたをこれまでの学習を生かして考え、全体の前で発表しました。

【3年生 道徳「二つの声」】

花びんをわってしまった正二君になったつもりで、自分だったらどのような行動をとるかについて各自が考え、3人グループで発表し合いました。

【4年1組 道徳「わたしの見つけた小さな幸せ」】

主人公の気持ちの変容を、タブレットを用いて顔の表情に表し、理由を付け加えながらグループで伝え合いました。

【4年2組 理科「暑くなると」】

植物の変化を観察記録にまとめ、まとめたことを全体の前で発表しました。

【5年生 外国語「Unit3 What do you want to study?」】

コミュニカティブな発表にするために、質問を入れたり文を付け加えたりするなどの工夫について考えました。

【6年生 国語「私たちにできること」】

環境について校内でできることを考え、グループで話し合って書いた提案書を、全体の場で発表しました。

昨年度実施できず、ようやくできた授業参観でした。保護者の皆様も心待ちにされていたことと思います。今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前調査の提出や参加人数の制限を行ったり、廊下からの参観になったりと多くのご協力をいただき、本当にありがとうございました。

ようやく子どもたちの学習する姿、タブレットや大型モニターを活用した授業等を見ていただくことができました。今日は、子どもたちにとっても私たち教職員にとっても、大きな喜びを感じることができた一日でした。

2021年6月29日 (火)

授業参観1日目

6月29日(火)、今日は保護者の皆様に子どもたちの学習する様子を見ていただく、授業参観の一日目でした。今日は、舘、小路、関中、上関、島田、大関大正、上蔵、下蔵、南蔵垣内、東、鯉、西、東中野、新東中野の保護者の皆様にお越しいただきました。玄関では、大関Pepperも温かくお出迎えです。

各クラスの授業の様子をお伝えします。

1年生は、国語「おおきなかぶ」の音読劇の発表です。気持ちをこめて上手に音読することができました。

2年生は、算数の数の大きさを比べる学習に取り組んでいました。姿勢正しく、しっかり話を聴くことができていました。

3年生は、国語「こそあど言葉」のなかま分けについて学習していました。タブレットを活用して学習に取り組んでいました。

4年1組は、算数「四角形の仲間分け」についてタブレットを活用しながら考える学習に取り組んでいました。先生から配付された四角形を、画面上で動かしながら仲間分けをしていました。

4年2組は、国語「つなぎ言葉のはたらき」についての学習でした。先生からタブレットに問題が配付され、いくつかのつなぎ言葉を文章の内容に合うように当てはめていました。

5年生は、今年度より取り組んでいるポジティブ教育、ピアサポートの「気持ちを読み取ろう」というプログラムに取り組んでいました。グループ毎に喜びや悲しみ、おそれなど9つの感情を、顔の表情や身振り、口調から読みとることを体験しました。

6年生は、修学旅行の報告を、各自がタブレットで作成したスライドを用いて発表していました。今後、来年修学旅行に行く5年生にも発表する予定です。

今日お越しいただきました保護者の皆様には、お時間を作りご来校いただき、本当にありがとうございました。明日は、授業参観の二日目です。明日も、子どもたちの楽しく学習に取り組む様子をご覧いただければと思います。

2021年6月28日 (月)

第3回委員会

6月28日(月)6時間目、今年度3回目の委員会を行いました。各委員会がこれまでの学校生活を振り返り、改善すべきことや協力してほしいことを考えたり、伝えたいことをまとめて発表のための準備をしたりしました。

保健委員会は、児童集会で歯の大切さについて発表するための練習に取り組みました。

生活委員会では、廊下を正しく歩くために委員会としてできることを考えました。

放送委員会では、ふるさと福井の魅力を発信するためのCMづくりに向けて、様々なアイディアを出し合いました。

図書委員会では、「大関人気本ランキング」の結果を各学級にお知らせするための原稿作りに取り組みました。

給食委員会では、給食の後始末の際、気をつけてほしい内容をポスターに表しました。

大関助け合いのまちづくりワークショップに参加

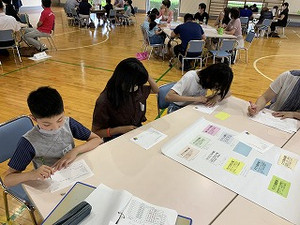

6月27日(日)の午前中、大関助け合いのまちづくり推進委員会が主催する「大関助け合いのまちづくりプラン改定2021」の2回目のワークショップに、4年生から6年生の児童15名が参加しました。学校だより8号でもお知らせしましたが、大関地区で活動されている地域の大人と子どもが一緒になって、大関地区のこれからを考え何ができるかについて話し合うワークショップです。

「どうしたらみんなで助け合いながら、楽しいまちをつくれるか考えよう」というのが、めあてです。環境、健康づくり、交通安全・防犯、子ども、地域福祉①・②、防災の7つのグループに分かれ、具体的なプランの内容をダイヤモンドランキングという手法を用いて考えました。6月6日(日)の1回目で出たアイディアのどれを優先させるか、どれが特に大事だと思うか、またどれがやってみたいかという視点でダイヤモンドの形に並べていきました。

グループ毎の話し合いのあとは、それぞれのプランを発表し全体で共有しました。発表の場面では、子どもたちが大活躍でした!

最後は、振り返りを書いてワークショップを終えました。

子どもたちにとって、地域の大人の人たちと大関地区の未来について語り合うことや、話し合われた内容を、多くの人たちの前で堂々と発表することは、貴重な経験になったことでしょう。この先、話し合われたプランをどう実現していくか、大関小学校の子どもたちがどのように関わっていくかが楽しみになりました。

2021年6月25日 (金)

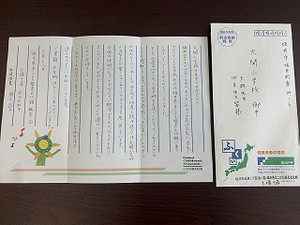

うれしい手紙が届きました!

6月25日、今日はもうすでに金曜日です。時間の流れの早さを感じます。今日で一週間が終わりますが、土日にしっかり休養をとり、来週の月曜日には、また元気に登校してほしいと思います。

さて、昨日、うれしいお手紙が学校に届きました。6月4日(金)の遠足で、3、4年生が訪問した福井県立こども歴史文化館の皆様からでした。4年生が国語「お礼の気持ちを伝えよう」という学習で、遠足でお世話になったこども歴史文化館の方々にむけてお手紙を書いて送ったところ、そのお返事が送られてきたというわけです。

そのお手紙の中には、「今回は心のこもったお手紙をお送りくださって、これきのみんなもとても感動しています。それぞれの感想と『また来たい』のメッセージが本当にうれしくて、みんなで何度も読み返しては、大関小学校のみなさんが楽しんでくれていたようすを思い出しています。」「これからもコロナに負けず、毎日元気に学校生活を送れるようにお祈りしています。」などと記されていました。

子どもたちが心を込めて書いた手紙が、このように喜んでいただけたことが何よりうれしく思いました。そして、手紙の良さにも改めて気づくことができました。

2021年6月24日 (木)

見合う授業Part2

今年度、教員同士が日頃の授業を見合い、互いに学び合う授業公開「見合う授業」に取り組んでいます。学校だより第8号で1回目の授業公開についてお知らせしましたが、本日6月24日(木)2時間目に第2回目を行いました。

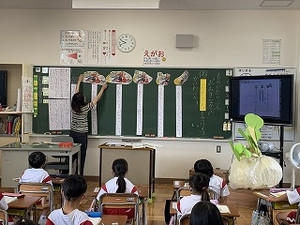

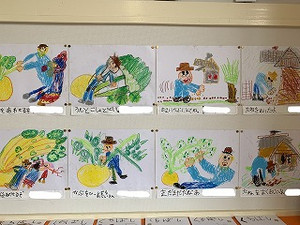

今日は1年生の国語の授業を参観しました。たいへん有名な物語文「おおきなかぶ」の授業です。めあては「くりかえしのことばをみつけよう」でした。

手作りのおおきなかぶも登場し、子どもたちは大喜びでした。

授業の流れの中には、自分の考えを理由を述べながらペアの友達に伝え合う活動も盛り込まれていました。

授業の進行場面が分かるよう、板書も工夫されていました。

物語の内容に沿って体で表現する場面もありました。

手の挙げ方、発表のしかたもたいへん立派でした。

教室後ろの掲示板には、図工の時間に描いた「おおきなかぶ」の絵も貼ってありました。物語の内容がしっかり表現されていました。

今後も「見合う授業」の取組を通して、授業力を磨いていきたいと思います。